di Romina Arena –

di Romina Arena –

Parliamo di esodi e già ci immaginiamo folle di donne, uomini, bambini, vecchi e giovani che si addizionano in file disordinate trascinandosi dietro masserizie e disperazioni assortite, pigiati al confine, stipati su una barcaccia sbilenca. In un piccolo angolo dei loro fagotti si portano anche un briciolo di speranza che quel viaggio non sia vano e, soprattutto, che quel viaggio sia. Una migrazione, quindi, come gli uccelli che si spostano seguendo una rotta alla ricerca del clima ideale per far nascere la propria prole, che prole equivale a futuro. L’intera storia dell’uomo è fatta di questi flussi massicci da ogni longitudine e verso ogni latitudine, mossi dalla necessità, dall’urgenza di rimanere vivi (o di provarci), dal bisogno di scappare per questo o quel motivo. Anche per loro, come per gli uccelli, la rotta è quella verso un clima ideale.

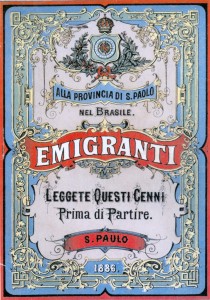

Tante volte stigmatizzati, molto più spesso misconosciuti, gli esodi fanno integralmente parte della biografia storica, antropologica e geopolitica degli uomini, ne sono quasi un’impronta genetica che porta, in ogni caso, a tentare una conquista. Della dignità, prima di tutto. Della libertà di realizzarsi come individuo, poi. Perché in un modo o nell’altro l’esodo implica un movente, alla base, che lo inneschi e questo movente è quasi sempre una persecuzione materiale o immateriale. Anche il bisogno è una persecuzione e lo sanno bene gli italiani che si sono mossi per tutti e quattro i cantoni del mondo: cittadini di un Paese ospitale ma ostile. Circondati da pietrazze dure e da una fame ancora più dura, non era facile pensare a cosa ci fosse al di là delle Alpi o, ancora oltre, al di là dell’Oceano. Eppure, la fame e l’indigenza imponevano uno sforzo di fantasia, un supplemento di coraggio ad ammassarsi sui treni verso la Francia, la Germania, il Belgio, la Svizzera o sui vapori verso l’America, l’Australia. E non che la fame e l’indigenza facessero una qualche distinzione tra regione e regione nell’Italia post unitaria ed in quella post bellica (di entrambe le guerre, s’intende). No, la povertà era un lunghissimo tappeto srotolato sul quale camminavano tutti e che tutti percorrevano, dalla Sicilia al Veneto, sperando che terminasse sui predellini o sui bordi dei moli dai quali staccavano i piedi per emigrare.

Dei calabresi che hanno fatto questo salto nel vuoto ne racconta bene Pasquino Crupi – intellettuale col piglio di storico e affabulatore. Questo distacco, questa cesura è il perno centrale del suo La tonnellata umana. L’emigrazione calabrese (1870-1980) (Nuove Edizioni Barbaro, 1984). Uno spettro temporale vastissimo nel quale ci sono stati picchi e momenti di stanca, ma che si è trascinato, protratto per decenni su decenni (mai esauritosi, in verità). Motivazioni, dinamiche, flussi, destinazioni, lo studio di Crupi è scientificamente perfetto. Ci si avvicina come ad un saggio, – per trovare nelle migrazioni di ieri ragioni per comprendere le migrazioni di oggi – lo si legge come un romanzo. Appassionante e triste. Cosa trovarono i calabresi che attraversarono l’Oceano per raggiungere gli Stati Uniti ce lo racconta invece Mimmo Gangemi in La Signora di Ellis Island (Einaudi, 2011). Ghettizzati, bistrattati, etichettati, incolonnati come mucche dirette al macello, i migranti di ieri (per nulla diversi dai migranti di oggi, e viceversa) sull’isola ricevevano l’accoglienza che si riserva agli appestati. Addossati alle loro povere cose, cercavano di camuffare con ogni ingegno della fantasia il patimento del viaggio, le facce peste, gli occhi gonfi, l’accumulo di mal di mare non sfogato in attesa delle verifiche mediche durante le quali anche solo un dente guasto poteva vanificare un mese di nave e sogni e speranze. Per quelli che non se la sentivano di andarsene dall’altra parte del mondo c’era una discreta scelta di destinazioni in seno all’Europa. Il Belgio, per esempio, con le sue miniere sottoterra che stivavano uomini come topi, carne da cannone. Merce da baratto. Per ogni mille operai spediti l’Italia otteneva dalle 2500 alle 5000 tonnellate di carbone. Che poi morissero come mosche o si ammalassero di silicosi, quello era un danno collaterale. Nel suo accorato romanzo-denuncia La catastròfa. Marcinelle 8 agosto 1956 (Sellerio, 2011) Paolo di Stefano ricostruisce le vite di 136 su 262 danni collaterali che a Marcinelle persero la vita in un’esplosione in miniera.

Di quegli uomini – spesso analfabeti mai usciti dal loro paesello, che andavano incontro a sorti sconosciute e lingue incomprese che il più delle volte la pronuncia gli rimaneva imbrogliata nella lingua – è rimasta una progenie due volte senza patria: “Ma alla fine abbiamo mandato giù papà al cimitero, mentre noi abbiamo rimasto qui in Belgio e non ce l’ho mai domandato alla mamma, che ora ha novantasei anni, perché ha voluto prendere questa decisione di non muoversi più dal Belgio”. Ed i senza patria, per il mondo, oggi come allora, sono tanti, tantissimi. Come quelli raccontati da Jérôme Ruillier nella graphic novel Se ti chiami Mohamed (Il Sirente, 2015). Prima francesi. Poi non più. La politica coloniale li ha trasformati in merce per un commercio tutto nuovo di schiavi dirottati tra Parigi e Marsiglia, alla catena. In fabbrica. Con le promesse più meschine di un buon lavoro, una buona paga, una buona casa e la prospettiva di portarsi, dopo qualche tempo, la famiglia in Francia o, male che fosse andata, tornarsene al loro paese con un bel gruzzolo. È stato così che orde di maghrebini si sono trasferiti (sono stati trasferiti), cullati da pie illusioni, col capestro della necessità di una prospettiva migliore smembrandosi dal loro paese e finendo a vivere in fatiscenti baraccopoli o in cameroni comuni attaccati al posto di lavoro, incastrati in un sistema sociale che non li vedeva, soggetti ad una quotidiana discriminazione, ad un violento razzismo, ad un’emarginazione che ha creato un solco spesso irriducibile. Con le storie di tutti i Mohamed – ma anche di tutte le Fatima – dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia che prima e dopo il processo di decolonizzazione si sono tradotti su questo lato del Mediterraneo ci sarebbero storie da riempire enciclopedie. Storie che oggi sono più attuali che mai e permettono di farsi un’idea sulle dinamiche attuali che ruotano intorno all’accoglienza, alla nascita di radicalismi xenofobi e fondamentalisti.

Se ci fermassimo a questo, però, sottostimeremmo di molto il concetto stesso di esodo: immaginiamo folle scomposte che si danno alla fuga ed avremmo ragione. Saremmo nel giusto, ma non nel completo perché ci sono esodi che non fanno rumore. Migrazioni silenziose che non vengono innescate dai bombardamenti o dalle carestie, ma da un’altra tremenda forma di persecuzione neanche tanto sottile, ma tremendamente implacabile: il progresso. Sono i rifugiati ambientali, questi “nuovi” migranti dei conflitti sociali e delle crisi ambientali di cui troppo poco si conosce; sradicati dalle proprie terre in nome della cosiddetta crescita che sbanca e disbosca, avvelena ed intossica che abbatte villaggi ancestrali per fare posto al progresso con le sue dighe, le sue centrali idroelettriche, i suoi veleni e le sue industrie. Abbatte foreste per fare posto ad autostrade, a ferrovie, a piste di atterraggio e nella liturgia della lingua d’asfalto non solo alberi ed animali vi vengono sacrificati, ma interi popoli scacciati dal loro territorio originario, costretti a reinventarsi fuori dal loro ambiente primigenio, lontani dal loro sistema di valori. Marina Forti – che è stata inviata per Il Manifesto – queste storie le conosce bene e le ha raccontate in un saggio prezioso che ripercorre le lotte degli sfollati ambientali dall’Africa all’America Latina all’India. La Signora di Narmada (Feltrinelli, 2004) è l’anello che salda i migranti economici ai migranti ambientali.

La geografia degli esodi è compatta, copre spazio e tempo e non lascia intermezzi né fessure. Ha coinvolto tutti dacché esiste il mondo conosciuto e proprio perché è un tratto che accomuna tutti una riflessione meno affrettata e spiccia che più che guardare alle giustificazioni – che non esistono – (come si può giustificare essere scacciati da casa propria?) guardi alle motivazioni – che invece esistono – contribuirebbe allo sviluppo di un’etica diversa.